30/03/2020

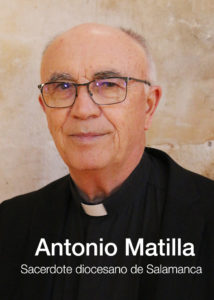

Artículo del sacerdote Antonio Matilla, publicado en su columna de opinión de los lunes en el diario digital Salamancartvaldia.es

Artículo del sacerdote Antonio Matilla, publicado en su columna de opinión de los lunes en el diario digital Salamancartvaldia.esLa verdad, no tenía ganas de escribir, sino de hacer duelo por mi compañero sacerdote Fructuoso Mangas, fallecido hace apenas unas horas y por Rodrigo, y por Longinos y por Manuel y por Manuel y por tantos otros que no conozco y cuyas familias no habrán podido comenzar el duelo en estos tiempos de inclemente confinamiento, que nos obliga a ejercer la solidaridad, a vivir el amor a los nuestros y a todos de una manera harto paradójica: sin abrazarlos, sin besarles, sin darles la mano, sin cercanía física, contra toda costumbre y contra lo que nos sale de dentro.

En cuanto a Fructuoso, se nos ha muerto un gigante de la palabra, de la fe, de la alegría y de la caridad globalizada, que bajo su inspiración creativa imparable quería abrazar a todos los hambrientos y empobrecidos mientras abrazábamos a nuestra Plaza Mayor. En esto y en otros muchos órdenes Fructuoso es irreemplazable. Como todos, pero más, porque yo al menos no tengo su dominio de la palabra, gestado en largas noches de lectura silenciosa porque le bastaban cuatro horas para dormir y rendir a tope al día siguiente. Su carácter y el mío eran casi opuestos, expansivo él, más concentrado, por no decir tímido yo; Fructuoso tenía una base humanística que bebía del dominio de las lenguas y de la literatura clásicas, mientras la mía proviene de un buen Bachillerato de Ciencias, de la Filosofía y de la Pedagogía práctica.

Pero aun siendo tan distintos, él y yo y todos, también los cristianos laicos y los hombres y mujeres de bien tenemos el deber de respondernos y de responder a la pregunta que Fructuoso se hacía en su última columna en salamancartvaldia, “Los virus y Dios”: ¿Dónde está Dios? ¿Tiene algún sentido esta pandemia que unos estamos llevando confinados y otros entregados hasta la extenuación? Como él mismo decía, no es una pregunta nueva y, al menos los creyentes, tenemos el deber de intentar respondérnosla.

Acostumbrado a contener y embridar mi pensamiento para intentar concentrarlo en las veinticinco líneas que me daban en El Adelanto, cuya desaparición fue una desgracia para el ejercicio de la libertad de pensamiento en la sociedad salmantina, me atrevo a responder provisionalmente: Dios está en los pobres, en los que vivían en la calle y ahora están confinados en la Cruz Roja o en una habitación que no saben si podrán seguir pagando. Dios estaba en los millones de judíos y cientos de miles de otras etnias o ideologías opositoras al nazismo que fueron sometidos a la “solución final” y al exterminio en los campos de concentración nazis o en los campos de “reeducación” de los regímenes soviéticos y asimilados. Dios está en los que sufren, mueren y pasan hambre en países que poseen los recursos naturales que necesitamos los países ricos para continuar con nuestro “nivel de vida” y que nos llegan a precio, no de oro, sino de guerra, sangre, pobreza y pisoteo de los derechos humanos.

Durante varios decenios ha sido bonito, en los países ricos, y en España, soñar con un mundo mejor, una Europa Unida, la consecución de los objetivos del milenio para erradicar la pobreza, el hambre, la corrupción y la injusticia de los países del Sur, así en general. En el nuestro andamos buscando objetivos máximos de igualdad entre todos, especialmente entre mujeres y hombres, erradicación de la violencia de género, o doméstica, también hacia los mayores y los más pequeños; algunos sueñan con independencias poco probables y todos con conservar o alcanzar un nivel de vida que nos permita superar holgadamente el fin de mes. Debemos ser tan ricos que nos permitimos despreciar la experiencia de los mayores de 50, prejubilados en masa en muchos nichos de empleo, para ser sustituidos por mileuristas de la generación mejor preparada de nuestra historia.

Todos esos sueños y otros más particulares y domésticos – viajar a tal o cual país, pero a conocer sus maravillas naturales, no sus pobrezas- o, simplemente, vivir la vida con dignidad se están yendo al garete por un virus absolutamente democrático que amenaza al príncipe y al mendigo, al pobre y al rico, al joven –dicen que menos, pero ya se verá- y sobre todo a nuestros mayores, a mí mismo, vaya, a Fructuoso…

Tenía pensado reflexionar en voz alta, negro sobre blanco en versión digital, sobre la posibilidad de que esta pandemia sea, como decimos los creyentes, una ocasión de gracia, una oportunidad para crecer y ahondar en humanidad, para salir mejores personas de esta crisis.

Iniciaré solo un apunte, a ver si en próximas columnas, con permiso de Dios, del Director y del Covid-19, puedo soñar en voz alta sobre la sociedad mejor que espero emerja después de esta pandemia, como el Renacimiento emergió de la Peste negra del Siglo XIV o los felices años 20 de la “gripe española”, que no sé con qué derecho se llama así, pues al parecer empezaron a contagiarla unos soldados norteamericanos desembarcados en un puerto francés: sostengo que Fructuoso pudo empatizar tan bien con los más débiles y más frágiles de nuestra sociedad salmantina y con los más pobres situados más allá de cualquier frontera, porque se mezclaron en él y en su propia experiencia vital, tres componentes sustanciales: una fe en Dios consciente e inteligentemente vivida, una cultura humanística enciclopédica, oceánica, insondable y una clara conciencia de su propia fragilidad, que adquiriría con los palos que le fue dando la vida, en la forma de desaparición de seres queridos y amigos y, muy especialmente, con el ´cáncer de laringe que le tuvo al borde de la muerte y que logró superar.

La experiencia de la propis fragilidad, cuando está leída a la luz de la fe cristiana, nos permite vencer al mal dentro de nosotros mismos, ser más conscientes del regalo más importante que Dios nos ha hecho: la vida, que no termina en la muerte, sino que ésta es un Paso, una Pascua, una Puerta abierta para que el Amor de Dios, que es Amor, inunde nuestra conciencia, nuestros sentimientos, transforme nuestros deseos y toda nuestra potencias intelectuales para, después, con toda humildad y sin pretensión alguna de salir en la foto, dejar que ese Amor que nos desborda fluya a través nuestro y pueda engrasar, de alguna manera práctica y concreta, evaluable, la fragilidad del prójimo, cercano o allende los mares y los continentes, de manera que él pueda también vivirla pacíficamente como un don al que todos tenemos derecho, porque, como dice la gente sencilla, “está de Dios”, o sea, eso es lo que Dios quiere, porque “la Gloria de Dios es que el hombre viva”, como ya percibió San Ireneo allá por el Siglo II, muchas pandemias ha…