19/08/2020

La Diócesis de Salamanca ha limpiado, adecentado y ordenado los restos enterrados en los panteones del atrio de la capilla del cementerio San Carlos Borromeo. Se trata de doce sepulturas divididas en dos pabellones. Seis de ellas en el lado izquierdo, en el que se encuentran los restos de seminaristas y sacerdotes diocesanos fallecidos desde 1925 hasta la actualidad; y otras seis, en el pabellón derecho, en el que están sepultados algunos canónigos de la Catedral.

En las labores llevadas a cabo se ha respetado la ubicación original de los restos, se han reducido y depositado en arquetas permitiendo que se pueda continuar con su uso. En cada sepultura aparecen inscritos los nombres y la fecha de fallecimiento de los seminaristas, sacerdotes y canónigos allí sepultados. El pasado 14 de agosto, en el contexto de las fiesta de La Asunción de la Virgen María, los canónigos del Cabildo Catedral de Salamanca se congregaron en el atrio del cementerio para recordar a los canónigos fallecidos en torno a una oración.

Estos siete meses –de momento- de la pandemia Covid-19 han sido terribles para todos. Quince sacerdotes han fallecido solo en Salamanca, no todos a causa de la Covid-19, pero sí durante la Covid-19, una cifra a todas luces inusual y desproporcionada, impensable en circunstancias normales incluso en un grupo humano tan envejecido como el nuestro, el de los sacerdotes diocesanos. Hay cosas que, cuando te paras a pensarlas un momento, te hielan el alma. Y así, pienso ahora en los que, de momento, seguimos vivos: hemos sufrido un martilleo constante que nos ha dejado como un boxeador al borde del KO, machacado por el adversario, o sea, por la muerte. Cuando te enteras de que un compañero querido ha fallecido, y al día siguiente otro, y tres días después un tercero, llega un momento en que te bloqueas y, aunque te duela el alma, los amigos, los compañeros en la tarea pastoral, los hermanos en el Presbiterio diocesano, corren el riesgo de convertirse en mera estadística. O tal vez sea que los sacerdotes tampoco somos inmunes a la propaganda y pasamos a integrar a los compañeros y hermanos del alma en la fría estadística de la muerte oficial, mal o bien contabilizada.

Estos siete meses –de momento- de la pandemia Covid-19 han sido terribles para todos. Quince sacerdotes han fallecido solo en Salamanca, no todos a causa de la Covid-19, pero sí durante la Covid-19, una cifra a todas luces inusual y desproporcionada, impensable en circunstancias normales incluso en un grupo humano tan envejecido como el nuestro, el de los sacerdotes diocesanos. Hay cosas que, cuando te paras a pensarlas un momento, te hielan el alma. Y así, pienso ahora en los que, de momento, seguimos vivos: hemos sufrido un martilleo constante que nos ha dejado como un boxeador al borde del KO, machacado por el adversario, o sea, por la muerte. Cuando te enteras de que un compañero querido ha fallecido, y al día siguiente otro, y tres días después un tercero, llega un momento en que te bloqueas y, aunque te duela el alma, los amigos, los compañeros en la tarea pastoral, los hermanos en el Presbiterio diocesano, corren el riesgo de convertirse en mera estadística. O tal vez sea que los sacerdotes tampoco somos inmunes a la propaganda y pasamos a integrar a los compañeros y hermanos del alma en la fría estadística de la muerte oficial, mal o bien contabilizada.

Entre mis muchos déficits culturales está el no haber visitado todavía el Museo de la Evolución Humana de Burgos. No sé muy bien cuál es la interpretación que están dando los antropólogos a los descubrimientos de restos humanoides o humanos que están aflorando campaña tras campaña de excavación y análisis. Ignoro si nuestros antepasados arrojaban allí a los muertos por venganza o como acto de reconocimiento a sus valores espirituales. Lo que sí sé es que, cientos de miles de años después, podemos hablar de ellos, con opiniones a veces contrapuestas, de modo que cada vez están más presentes y más vivos en nuestra memoria.

Para un creyente lo sustancial no es que uno, en su memoria, tenga presentes a los muertos, porque basta un leve soplo de Alzheimer o de cualquier otra demencia o accidente cerebro vascular, para borrar de un plumazo los recuerdos más vívidos. Para un creyente lo sustancial es que “Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos” (Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 38). Por otra parte, también sobre cada uno de nosotros, mujer u hombre, futuro sacerdote o no, en el día de nuestro Bautismo, también Dios nos dijo a cada uno: “Tu eres mi hijo/a amado, mi predilecto”. Y, como hijos de Dios hemos de intentar, a pesar de que nuestra memoria está contenida en el frágil recipiente de barro de nuestro cuerpo, pero apoyados en la misericordia de Dios y en su inmenso amor, hemos de intentar, digo, seguir haciendo memoria de nuestros difuntos, porque ellos son parte fundamental de nuestro ADN espiritual.

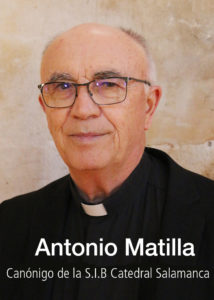

Y así, en plena pandemia, contagiado nuestro obispo por el virus y noqueados todos por su inesperada e inmisericorde fuerza, todavía le quedaron a D. Carlos arrestos en el alma, a él y al Vicario General y Deán del Cabildo, D. Florentino Gutiérrez, y al Vicario de Pastoral, D. Policarpo Díaz, a la sazón recibiendo mazazo tras mazazo en los entierros y mini funerales con un séquito máximo de tres personas, y a todo el Cabildo de la catedral, en las personas del Canónigo administrador –Superintendente en lenguaje catedralicio- D. Matías Prieto y del abogado del Cabildo D. Raúl Román, con pleno conocimiento y participación de la Administradora diocesana Dª Amelia Egido, para tomar la decisión de adecentar los enterramientos que se encuentran en el atrio de la Capilla del Cementerio de San Carlos, el del Cabildo a la derecha y el del Seminario y sacerdotes diocesanos a la izquierda: forrar las tumbas que no lo estaban, reducir los restos cadavéricos antiguos y poner placas y señales que pudieran identificar sin duda alguna a cada uno de los difuntos allí enterrados.

Una de las mejores joyas de la Catedral Nueva es la Capilla Dorada. Está dorada porque la presencia de Dios, su misericordia y su amor relucen en la vida y obras de todos los protagonistas de la Historia de la Salvación, Eva y Adán incluidos, o sea, todas y cada uno de nosotros, y tienen su culminación en Jesucristo, Muerto y Resucitado. Pero hay un detalle interesante: en medio de tanta gloria, en una hornacina paralepipédica, está también presente -¡Y bien presente!- la Muerte. ¡Memento mori! Recuerda que antes que después vas a morir. O sea, se realista, ten en cuenta que, o participas del Misterio de la Muerte de Cristo o no tendrás nunca una imagen dorada. Cada imagen dorada, cuyo protagonista ha pasado por la muerte, luce dorada no por sí misma, sino por su participación en la Historia de Salvación. No es un panteón para exaltar los personalismos de cada profeta, cada juez, cada rey, cada apóstol y cada santa o santo, sino un magnífico trabajo de equipo, de comunidad, la mejor de las Sinfonías interpretada por una orquesta con los instrumentos más variados.

El “Memento mori” de la Capilla Dorada nos sitúa ante la Verdad. Y me atrevo a decir que una parte importante de la verdad es que, meditando en los nombres que identifican los enterramientos del atrio de la Capilla del Cementerio, uno se siente un enano en presencia de gigantes y no se ve capaz de imitar la bonhomía de D. Gabriel, ni la capacidad de análisis de D. Ángel Rodríguez y su aceptación de la enfermedad, plenamente compatible con su lucha contra ella, ni puede hacer de la música su alma, como sí hizo D. Victoriano García Pilo, ni le parece tener la pasión por Cristo de D. Aquilino, ni mucho menos la sabiduría y la presencia imponente de D. Lamberto en un mundo tan complejo como es la Universidad; tampoco se ve con un amor a la Virgen tan acendrado como el de D. Marciano Recio, ni puede aspirar al dominio de la Metafísica y de la Filosofía Escolástica como el que tuvo D. José Riesco, ni tiene la capacidad de gestión de D. Lorenzo Turrado. Tampoco se ve capaz de imitar a D. Jesús Goyenechea en su larga y humilde entrega a las parroquias que le encomendasen, ni cree que pueda permanecer fiel a la misma comunidad rural tanto tiempo como D. Victoriano Pascual, conservando a la par la tensión espiritual y el sentido común probado, ni puede aspirar a tener la creatividad apostólica y la disponibilidad para irse a Chile, a algunas de sus innumerables montañas, que tuvo D. Miguel Ángel García, ni de tener su nítida conciencia de la importancia de la enfermedad, sin bajar nunca los ojos ante la mirada fija y oscura de la muerte, aceptándola como una amiga natural preludio de una vida más plena.

Leyendo los nombres de los allí enterrados e intentando pasarlos por el corazón, echo en falta algunos; es normal, pues no están allí sepultados. No puedo dejar de pensar en Fructuoso, enterrado en Yecla en su sepultura familiar, para pedirle que, a modo de Elías, deje caer el manto y me pase, al menos, un tercio de su apasionado corazón solidario y de su verbo preciso y pertinente. Me entristezco y, a la par, me enorgullezco porque Longinos Jiménez, uno de los sabios más sabios del IOATO, se hizo amigo de mi padre, recién llegado allí como simple conserje. Ovidio y su sotana afloran en mi memoria; algo debió hacer bien en San Sebastián, cuando los feligreses tienen tan buen recuerdo de él; y yo también: tantos miles de expedientes matrimoniales como gestionó y no ha habido manera de pillarle en un fallo. De Bernardino Monleón tenía yo, al principio, una imagen equivocada, pero durante los tres cursos en que fui Director de la Escuela Hogar de Santa Marta pude colaborar esporádicamente con él en la parroquia y enterarme de la gran labor social que allí realizó. Mucho me alegro de que Rodrigo no haya podido sufrir, sino que nos haya tomado un poco el pelo desde arriba, con la derrota del Real Madrid ante el City.

Vuelvo a leer las placas de las sepulturas y descubro a Juan Francisco Campo Guarido y le pido también que me trasvase una parte de su fidelidad al acto de comunicar la Palabra de Dios, aplicada siempre al momento, en un mundo tan difícil como son los medios de comunicación. Y hay otros muchos nombres que resuenan, aunque no escuche sus melodías por mi sordera o por no haberles conocido tanto. Y adivino en sus nombres muchas luchas por permanecer fieles al sacramento del Orden recibido, unas veces ganadas, otras perdidas, siempre activas. Y una palabra para los jóvenes –cuando jóvenes todos nos sentimos inmortales-: en una plaquita hay algunos jóvenes fallecidos tempranamente, siendo seminaristas, tal vez con muchos deseos de santidad y proyectos apostólicos frustrados. Dios los tendrá también en su Gloria.

En la Capilla Dorada y en el atrio de la Capilla del Cementerio de San Carlos, la misma experiencia: cada uno de nosotros puede lo que puede y lo que le permiten sus debilidades y pecados, pero entre todos, en Colegio, en fraternidad mantenida, en Presbiterio en torno a los obispos sucesivos, han hecho resonar con su palabra y con su vida el Evangelio de Jesucristo en esta tierra charra. Tal vez en un futuro, ante nuestros propios nombres, alguien se sentirá concernido y sacará consuelo, Verdad y fuerza para la entrega apostólica. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos; para Él todos estamos vivos…